Pour le 4ème RTT, le mois de décembre 1944 fut marqué de nombreux avatars. Pour moi, alors jeune aspirant chef de section à la 2ème Compagnie (capitaine Billard) du 1er Bataillon , il restera toujours ancré dans ma mémoire. Depuis l’Italie, nous n’avons eu qu’une seule période de repos à Remiremont en novembre. Le 4 décembre, le bataillon est détaché du régiment ; mis à la disposition du Combat Time N° 3, il reçoit la mission de relever au Hohneck un bataillon du régiment de Franche-Comté qui, audacieusement, s’est emparé de l’hôtel du sommet (1 366 mètres) dans la nuit du 3 au 4 décembre. Le bataillon doit tenir le Hohneck sans esprit de recul et maintenir le contact avec l’ennemi car le commandement espère voir s’ouvrir bientôt le col de la Schlucht, porte de l’Alsace.

Pour arriver à destination, nous traversons Gérardmer aux murs calcinés pour arriver au lac de Retournemer d’où nous repartons le 6 à six heures du matin. C’est la montagne sous la neige ; après les derniers sapins qui déversent de temps en temps leur surcharge de neige sur nos têtes, nous arrivons au Chaume, immensité blanche balayée par le vent où l’on s’enfonce jusqu’à mi-cuisses. Les tirailleurs sont fatigués et transis. Vers treize heures, nous arrivons à la ferme du Chitelet. La 1ère Compagnie du capitaine Lartigau, renforcée par une section de mitrailleuses lourdes de la Compagnie d’Accompagnement (CA) nous y a précédé la veille puis elle est montée occuper l’hôtel situé à 1 200 mètres de là.

Le PC du bataillon, la 2ème compagnie et le reste de la CA s’installent dans la ferme. Ma section est détachée quelques trois cents mètres en avant, dans un chalet fortifié situé au débouché de la piste menant à l’hôtel. Je ne suis pas le plus mal loti, des créneaux permettent de mettre les fusils mitrailleurs en batterie et un gros poêle permet de réchauffer les hommes et de dégeler les armes.

Le 7, je lance quelques patrouilles sans trouver le contact ; les patrouilleurs rentrent gelés et il faut parfois les frictionner avec de la neige pour éviter des gelures plus graves. Dans la nuit du 7 au 8, la neige tombe à gros flocons ; il faut constamment déblayer les embrasures des fusils mitrailleurs et effectuer une rotation des armes qui gèlent très vite ; les skieurs allemands en profitent pour effectuer un premier coup de main repoussé sur l’hôtel. Le 8 les Allemands canonnent l’hôtel. A vingt-trois heures, branle-bas de combat ; des voix allemandes se font entendre à proximité du chalet puis on frappe à la porte ; soulagement, c’est un groupe de sept allemands qui désertent ; je les fais acheminer vers le PC du bataillon pour interrogatoire. Le 9, nouvelle attaque repoussée sur l’hôtel. Le 10, la relève de la première compagnie par la 3ème commence à raison d’une section par jour ; un caporal et le dernier muletier qui ont trainé derrière le convoi n’arrivent pas à destination ; des tirs de mortiers s’abattent sur le Chitelet pendant que des rafales de mitraillettes partent des bois qui environnent cette ferme. Il apparait qu’il est désormais impossible d’accéder à l’hôtel sans combattre.

Une première attaque de dégagement est tentée le 11 à midi ; nous nous élançons depuis le talus sud de la route et nous nous enfonçons dans la neige jusqu’au ventre ; le brouillard ne permet pas de localiser les armes ennemies qui se déclenchent ; les hommes sont cloués dans la neige striée des trainée noires de l’éclatement des obus de mortiers ; le froid fait son œuvre, les armes ne fonctionnent plus, les hommes tombent glacés jusqu’à la moelle. Vers seize heures, il faut se rendre à l’évidence : nous n’arriverons pas sans un déneigement de la route et un appui de chars.

Cette action est prévue pour le lendemain mais le 12, en fin de matinée, je vois descendre sur la piste et passer devant le chalet le lieutenant Vittrant, de la 1ère compagnie, suivi d’officiers allemands munis d’un drapeau blanc ; ils viennent demander la reddition sans condition de l’hôtel du Hohneck, reddition refusée malgré la situation alarmante de la compagnie ; par contre, leur propre reddition est proposée ; les négociations se poursuivent toute la journée, ce qui leur permet sans doute de parfaire leur dispositif autour de l’hôtel. Le soir l’hôtel est à nouveau canonné, le poste radio est détruit et une nouvelle attaque a lieu le 13.

Ce n’est que le 14 que le Combat Time n° 3 monte une opération avec un bataillon du 7ème RTA et un appui de chars. Le temps est clair, la journée ensoleillée, le paysage est totalement différent. Ma section est en tête sur la piste, un bulldozer du Génie précède la colonne de chars ; je revois encore l’un des tireurs au fusil-mitrailleur de ma section, juché sur l’engin, faisant dégeler son arme sur les gaz d’échappement alors que les balles sifflent de tous côtés. L’apparition des chars et leur tir ajusté sèment la panique chez l’ennemi. Nous ramassons dans les casemates allemandes des armes automatiques et des mortiers. La section de l’adjudant tunisien Amara et la mienne quittent la piste et progressent vers le Haut du Falimont, croupe glacée à la surface si dure que les obus de mortiers n’y font pas d’entonnoirs. La nuit commence à tomber, une bise glacée se lève. Par radio nous recevons l’ordre de redescendre ; une patrouille du 7ème RTA est parvenue avant nous à proximité de l’hôtel, à son appel en arabe une voix a répondu « Kom Kamerad ». Nous ne saurons qu’à la fin de la guerre, avec le retour des prisonniers, comment s’est passée l’agonie de la première compagnie dans la matinée du 14, au cours d’une attaque aux lance-flammes et panzerfaust puis sous les charges explosives ; la cinquantaine de survivants, pour la majeure partie blessés ou brûlés, furent capturés. Si longtemps après je ressens encore la rage de penser qu’à une journée près nous aurions pu les sauver.

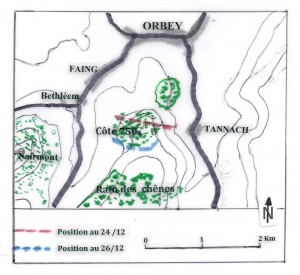

Nous sommes relevés le 15 par un bataillon du 7ème RTA ; outre la 1ère compagnie, le restant du bataillon a eu cent dix- huit pertes ; à la 2ème compagnie, ma section est la plus nombreuse : six, moi compris, les gelures aux pieds font que l’on assiste à un défilé d’éclopés. Nous sommes dirigés en camions vers le col du Bonhomme, en vue de rejoindre le régiment qui a pris Orbey (commune située à une dizaine de kilomètres à l’est de Kaysersberg). Nous sommes à Orbey du 21 au 23 ; nos unités sont reconstituées à l’aide d’un renfort de jeunes recrues tunisiennes qui n’ont jamais connu l’épreuve du feu. Je fais prendre les trois fusils mitrailleurs de ma section par des anciens et par de jeunes engagés français qui nous ont rejoints.

Le 24 décembre, à huit heures, les Allemands déclenchent la première attaque sur nos positions au sud d’Orbey en vue de reprendre cette localité ; c’est le 3ème bataillon qui reçoit le choc et doit céder du terrain, puis c’est le tour du 2ème bataillon dont la 6ème compagnie doit se replier et perd la côte 750. Le colonel Guillebaud, commandant le régiment, engage le premier bataillon ; le capitaine Billard me désigne comme section de tête de la contre-attaque. Comme chaque fois qu’un tel ordre m’est donné, je sens cette bête qui me vrille les entrailles et qui disparaîtra quand l’action sera engagée avec les regards des hommes fixés sur moi qui m’aideront à ne pas flancher. Ma section se déploie, sous les ordres de mon adjoint, le sergent-chef Rubod, pendant que le capitaine, à son PC, me précise ma mission puis m’accompagne vers la base de départ ; tout à coup, un sifflement déchire l’air et nous nous regardons tous deux en pâlissant : les six tubes ! Nous ne les avions plus entendus depuis l’Italie ; la rafale s’abat en plein sur ma section qui s’est jetée au sol. Je me précipite pour juger des dégâts ; heureusement, le six tubes, lance-roquettes de cent cinquante millimètres (Nebelwerfer 41), impressionnant par son bruit, a une grosse dispersion et fait de gros éclats, moins dévastateurs sur un groupe que les mortiers ; aucun homme n’est touché.

Nous continuons la progression vers la côte 750 ; à une trentaine de mètres avant le sommet, nous passons un muret de pierres qui se révèlera ultérieurement comme providentiel. A proximité de la crête, nous tombons sur un guetteur ahuri que nous faisons prisonnier. La crête passée, nous essuyons un feu nourri d’armes automatiques parmi lesquelles on distingue celui, caractéristique, de la « tronçonneuse d’Hitler », la redoutable MG 42 tirant mille coups par minute ; parallèlement des bruits de chars et des détonations de canons

antichars se produisent sur la piste menant au Noirmont, au sud d’Orbey, en arrière de notre position, où la Compagnie Antichar (CAC) du régiment fait face à une attaque de chars ennemis au carrefour bien nommé… de Bethléhem. Mes jeunes recrues, peu habituées à une telle situation, refluent vers l’arrière et j’ai la plus grande peine à les faire stopper derrière la murette rencontrée en montant. Nous nous y établissons pour la nuit, à contre pente de la crête ; les blessés et le prisonnier sont évacués ; ce dernier nous apprendra que nous avons en face de nous les jeunes élèves d’une école de sous-officiers stationnée à Rouffach.

Le capitaine nous a fait parvenir un ravitaillement spécial pour cette nuit de Noël mais le cœur n’est pas à la fête, les liquides non alcoolisés sont rapidement transformés en blocs de glace, il fait si froid et le foyer est si loin, nous ne pouvons qu’évoquer des réveillons antérieurs plus chaleureux. Dans la nuit, nous repoussons deux patrouilles venues vérifier jusqu’où s’est effectué notre repli.

Le 25, au lever du jour, les Allemands attaquent, heureusement en hurlant ce qui réveille ceux qui somnolaient parmi nous ; nous parvenons à les repousser grâce au tir d’un bazooka et au jet de plusieurs grenades. Dans l’après-midi, nouvelle attaque ; nous ouvrons le feu et un jeune vosgien à qui j’avais confié un fusil mitrailleur se dresse, l’arme à la hanche, en tirant par rafales ; je lui ai à peine crié « couchez-vous ! » qu’il s’écroule, une rafale ennemie en pleine poitrine. Je repère le fusil mitrailleur qui a tiré, à une vingtaine de mètres, le tireur est quasiment masqué par le tronc d’un sapin mais son servant-chargeur n’est pas protégé ; je l’ajuste avec ma carabine US M2 et je tire ; il roule sur lui-même en hurlant. Complètement hors de moi, dans le feu de l’action, je m’apprête à l’achever lorsque me revient, heureusement, ce que l’on m’a dit lors de mon stage à l’école de Cherchell : on n’achève pas les blessés hors de combat. Mon attention est d’ailleurs attirée par un homme portant un Panzerfaust qui vient de franchir la crête ; il est abattu avant d’avoir pu faire usage de cette arme. A la faveur de la nuit, les Allemands se replient en emportant leurs blessés et leurs morts. Dans la nuit du 25 au 26, une patrouille est repoussée à la grenade.

Le 26 au matin, un calme inhabituel nous laisse supposer que l’ennemi a abandonné sa position devant nous ; j’envoie une patrouille qui confirme cet abandon qui se révèle être une débandade car, après avoir franchi la crête de la côte 750, la section récupère cinq fusils mitrailleurs, plusieurs fusils, des munitions et du matériel téléphonique. Nous nous portons alors en lisière sud du bois couronnant la côte 750, face à la forêt du Rain des chênes, tenue par les Allemands (voir la carte d’Orbey).

On commence à parler sérieusement de relève car des officiers du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes sont venus en reconnaissance. Effectivement, le régiment est relevé le 2 janvier 1945 ; le 3 janvier, il est tout entier au repos ; il y restera à peine quarante-huit heures car il faut aller sauver Strasbourg menacé par le remaniement du dispositif allié faisant suite à l’offensive allemande des Ardennes.

Général (2S) René AUVIN